여행 다니며 잘 먹는 날도 있었지만 일부러 먹거리 찾아 떠나는 먹방 투어는 처음이다.

장흥, 강진, 완도, 해남 등 하루에 네 지역을 다녔지만

첫날 아침 식사는 차에서 먹고, 점심 식사는 장흥에 도착하자마자, 그리고 강진은 지나가기만 하고,

저녁식사는 해남에서, 완도에 가서는 잠만 자고, 다음날 해남에서 아침과 점심 두 끼를 먹는데

숙소 값이 저렴해서 그럴까? 여기저기 많이 다닌다는 홍보용일까? 아니면 시간 때우기 작전일까?

이해가 안되는 건 굳이 어두워져 아무것도 안보이는 시간에 완도까지 가서 자고

아침에 일어나자마자 바로 40분씩이나 소요시키며 다시 해남으로 이동하여 아침을 먹는데

왜 굳이 거리도 먼 완도까지 가서 자야하는 것인지.

완도에서 해남으로 아침식사하기 위해 달리는 도로는 편도 2차선으로

해안따라 구불구불하여 멀미가 날 수도 있는 길이다.

말로는 땅끝마을을 간다고 하지만 그렇다고 의미가 있는 유명 관광지 땅끝마을은 그냥 지나친다.

본인이야 땅끝마을을 몇 번씩 다녀왔으니 산꼭대기 탑만 보고도 "아~ 져기다" 하고 외치긴 했지만,

처음가는 참석하는 사람들은 땅끝마을을 지척에 두고도 못본 셈이다.

그런 점은 강진에서도 마찬가지,

청자 박물관이나 영랑생가, 백련사나 다산초당 옆으로 그냥 지나치는 걸 보니

몇 번 다녀온 나로써는 같이 간 친구들에게 못 보여줘 아쉬운 마음이 크다.

2007년도에는 미황사(1.4) 다녀온 후 닷새만에 발왕산(1.9)엘 갔는데

올해(2015)는 발왕산(12.22) 다녀온지 나흘만에 미황사(12.26)를 찾으니 무슨 연관이라도 있는걸까?

미황사는 이번이 네 번째 방문이다.

두 번의 기회가 주어진 달마산 산행 때(2007.1.4, 2010.04.20 )는 시간이 부족하여 대웅전엔 못 들어갔지만

이번에는 대웅전에 들려 천불을 다시 접하고 사진까지 담을 수 있었으니 16년 만(1999.4.)의 일이다.

다른 사찰들은 천불전 건물을 따로 지어 많은 불상들을 모시거나

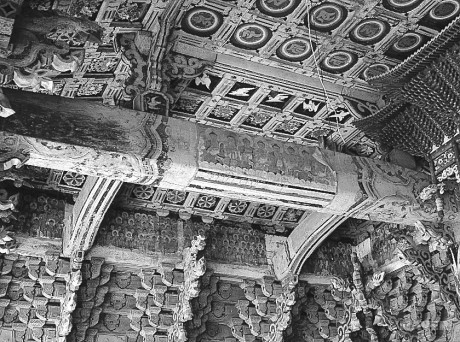

건물 내부에 따로 대를 만들어 그 위에 모셔놓고 있지만, 미황사는 대웅전 안에 모시고 있다.

그렇다고 불상들을 삼존불 모시듯 제대 위에 모시는게 아니고 대웅전 대들보와

창방(기둥과 기둥사이 화반이나 공포등을 받치는 굵은 나무) 위에 그림으로 모셔져 있다.

(화반: 초방 위에 장여를 받치기위해 끼우는 널조각, 솟을화반: 창방과 장여 사이에 세운 ‘ㅅ’ 자 모양으로 된 받침) (장여長欐: 도리를 받치고 있는 길고 모가 난 나무, 상량장여上樑長欐: 마룻대를 받치고있는 길고 모난 나무) (도리: 집이나 다리 따위를 세울 때, 들보와 직각으로 기둥과 기둥을 건너서 위에 얹는 나무)

미황사는 전라남도 해남군 송지면 서정리 달마산에 있는 사찰.

우리 나라의 최남단에 위치한 사찰로서 749년에 의조가 창건하였다

대한불교조계종 제22교구 본사인 대흥사(大興寺)의 말사이다.

우리나라 육지의 최남단에 있는 절로서 749년(경덕왕 8) 의조(義照)가 창건하였다.

사적비에 따르면, 749년 8월 한 척의 석선(石船)이 사자포 앞바다에 나타났는데,

의조가 제자 100여 명과 함께 목욕재계하고 해변으로 나갔더니 배가 육지에 닿았다.

배에 오르니 금인(金人)이 노를 잡고 있고, 놓여 있는 금함(金函) 속에는'화엄경', '법화경',

비로자나불· 문수보살 ·보현보살· 40성중(聖衆)· 53선지식(善知識)· 16나한의 탱화 등이 있었다.

곧 하선시켜 임시로 봉안하였는데, 그날 밤 꿈에 금인이 나타나 자신은 인도의 국왕이라며,

“금강산이 일만 불(一萬佛)을 모실 만하다 하여 배에 싣고 갔더니,

이미 많은 사찰들이 들어서서 봉안할 곳을 찾지 못하여 되돌아가던 길에

여기가 인연토(因緣土)인 줄 알고 멈추었다. 경전과 불상을 소에 싣고 가다가

소가 멈추는 곳에 절을 짓고 모시면 국운과 불교가 함께 흥왕하리라.” 하고는 사라졌다.

다음날 소에 경전과 불상을 싣고 가다가 소가 크게 울고 누웠다 일어난 곳에

통교사(通敎寺)를 창건하고, 마지막 멈춘 곳에 미황사를 지었다.

미황사라 한 것은 소의 울음소리가 지극히 아름다웠다 하여 미자(美字)를 취하고,

금인의 빛깔을 상징한 황자(黃字)를 택한 것이라 한다.

이 창건설화는 <금강산 오십삼불설화>와 일맥상통하는 점이 있다.

1264∼1294년 사이에 중국 남송(南宋)의 학자와 관리들이 이 절에 내왕하였다고 하므로

당시 미황사가 중국에까지 알려졌던 사찰임을 알 수 있다.

1597년(선조 30) 정유재란으로 소실되자 1598년 만선(晩善)이 중건하였다.

1660년(현종 1) 성간(省侃)이 3창하였으며, 1751년(영조 27) 덕수(德修)가 중건하여

금고각(金鼓閣)을 짓고 대웅전·나한전을 중건하였다.

그 뒤 고승 유일(有一, 1720∼1799)이 주석하였고,

1858년(철종 9)에는 의현(義玄, 1816∼1874)이 만일회(萬日會)를 열었다.

1996년 만하당을 짓고 누각을 복원하여 오늘에 이르고 있다.

현존하는 당우로는 대웅보전·달마전(達磨殿)·응진당(應眞堂)·명부전(冥府殿)·세심당(洗心堂)·요사채 등이

있으며, 기타 석조(石槽)·당간지주(幢竿支柱)·부도군(浮屠群)·사적비(事蹟碑) 등의 문화재가 있다.

이 중 미황사 응진당(美黃寺應眞堂)이 보물 제1183호로 지정되어 있다.

응진당은 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕 건물로서 1598년 만선(萬善)이 신축하였으며,

1971년 주지 이하덕(李河德)이 일부 보수하였다.

내부에는 석가모니불과 16나한 등의 상이 봉안되어 있다.

대웅전은 정면 3칸, 측면 3칸의 팔작지붕 건물로서 보물 제947호로 지정되어 있다.

대웅전은 1598년에 중건한 뒤 1754년과 1761년에도 중수되었으며,

1982년의 수리 때 묵서(墨書)가 발견되어 건물의 연혁을 알 수 있었다.

내부에는 삼존불을 모셨고, 후불탱화(後佛幀畫)가 걸려 있으며,

법당 뒤편의 목궤에 넣어둔 괘불(掛佛)은 오래된 것으로 몹시 상하였다.

이 절의 부도군은 두 곳으로 나뉘어 있는데, 한 곳은 26기(基)의 부도와 설봉당(雪峯堂)·

송파(松坡)·금하(錦河)·낭암(朗巖)·벽하(碧霞) 등 대사비(大師碑) 5기가 있다.

다른 한 곳에도 5기의 부도가 있으나 전부 도굴되어 흩어져 있다.

또한, 미황사 사적비는 1692년(숙종 18) 민암(閔黯, 1634∼1692)이 세운 것으로서

초서로 된 높이 3m의 비인데,옥개석 위에 용을 얹어 조각하였다.

이 밖에 절 뒷산 사자봉에는 ‘토말(土末)’이라 쓰인 비석이 있어 우리 나라 육지의 끝을 나타내고 있다

대웅보전은 미황사의 중심 전각이다.

한 가운데에는 석가모니불, 좌우에는 아미타불, 악사여래불이 모셔져 있다.

1598년 중창하였고, 1660년, 1754년, 1982년, 2007년에 거듭 중수하였다.

내부의 대들보와 천장은 산스크리트어 문자와 천불도로 장엄되어 있는데

그 아름다움이 인도의 아잔타 석굴 벽화, 중국 둔황막고굴의 천불벽화에 비견되어지기도 한다.

응진당은 석가모니 부처님의 제자 가운데 신통력이 뛰어난 16분의 아라한들을 모신 전각이다.

응진(應眞)은 참다운 존재의 실상을 환히 깨닫고 해탈에 이른 이들을 의미하는 산스크리트어인

'아라한'의 한자어이다. 정유재란 때 소실되었다가 대웅전과 함게 중수되어 오늘에 이르고 있다.

내부 벽면에는 수묵으로 그려진 나한 벽화가 있는데

선(禪)의 경지를 보여주는 유려한 선(線)맛으로 이름이 높다

대웅전

정면 3칸 측면 3칸의 팔작지붕 다포식 집으로, 뒤편의 산자락과 잘 어울려 절 전체에 안정감을 주는 중심법당이다.

1982년에 보수할 때 법당중수상량문(1754년 작성)이 적힌 대들보가 발견되었는데 그에 따르면 대웅보전은 응진전과 함께 1751년에 중수되었다.

막돌을 쌓아올린 높직한 기단 위에 연꽃잎을 새긴 둥근 주춧돌을 놓고 배흘림이 있는 둥근 기둥을 세웠다.

특히 주춧돌에 다른 데서 보기 드물게 게나 거북 등 바다생물이 새겨져 있어서 창건설화와 관련된 상상력을 자극한다.

포작은 안으로 4출목, 밖으로 3출목으로 화려하게 짜여 조선 중후기 다포집 양식의 특징을 잘 보인다.

'Story(문화,여행)' 카테고리의 다른 글

| 전시) 루벤스와 세기의 거장들 (0) | 2016.03.03 |

|---|---|

| 영화) 바닷마을 다이어리 (0) | 2016.02.04 |

| 여행) 남도 맛기행(장흥, 해남) 일정 (0) | 2015.12.24 |

| 발레 공연) 호두까기 인형 (0) | 2015.12.20 |

| 여행) E com, 2015 부산여행 첫날 2 (0) | 2015.11.12 |