여우난 곬족(族)

백석

명절날 나는 엄매 아배 따라 우리집 개는 나를 따라 진할머니 진할아버지 있는 큰집으로 가면

얼굴에 별자국이 솜솜 난 말수와 같이 눈도 껌벅거리는 하로에 베 한 필을 짠다는

벌 하나 건너 집엔 복숭아나무가 많은 신리(新里) 고무, 고무의 딸 이녀(李女), 작은 이녀(李女)

열여섯에 사십(四十)이 넘은 홀아비의 후처(後妻)가 된, 포족족하니 성이 잘 나는, 살빛이 매감탕 같은 입술과

젖꼭지는 더 까만, 예수쟁이 마을 가까이 사는 토산(土山) 고무, 고무의 딸 승녀(承女), 아들 승(承)동이

육십리(六十里)라고 해서 파랗게 뵈이는 산을 넘어 있다는 해변에서 과부가 된 코끝이 빨간 언제나 흰 옷이 정하든,

말 끝에 설게 눈물을 짤 때가 많은 큰골 고무, 고무의 딸 홍녀(洪女), 아들 홍(洪)동이, 작은 홍(洪)동이

배나무접을 잘하는 주정을 하면 토방돌을 뽑는, 오리치를 잘 놓는,

먼 섬에 반디젓 담그러 가기를 좋아하는 삼춘, 삼춘 엄매, 사춘 누이, 사춘 동생들

이 그득히들 할머니 할아버지가 안간에들 모여서 방안에서는 새 옷의 내음새가 나고 또 인절미, 송구떡, 콩가루 차떡의 내음새도 나고,

끼때의 두부와 콩나물과 뽁운 잔디와 고사리와 도야지 비계는 모두 선득선득하니 찬 것들이다

저녁술을 놓은 아이들은 오양간섶 밭마당에 달린 배나무 동산에서 쥐잡이를 하고, 숨굴막질을 하고, 꼬리잡이를 하고,

가마타고 시집가는 놀음, 말타고 장가가는 놀음을 하고, 이렇게 밤이 어둡도록 북적하니 논다.

밤이 깊어 가는 집안엔 엄매는 엄매들끼리 아르간에서들 웃고 이야기하고,아이들은 아이들끼리 웃간 한 방을 잡고

조아질하고 쌈방이 굴리고 바리 깨돌림하고 호박떼기하고 제비손이구손이하고, 이렇게 화디의 사기방 등에 심지를

몇 번이나 돋우고 홍게닭이 몇 번이나 울어서 졸음이 오면 아릇목싸움 자리싸움을 하며 히드득거리다 잠이 든다.

그래서는 문창에 텅납새의 그림자가 치는아츰 시누이 동세들이 육적하니 흥성거리는 부엌으론 샛문틈으로 장지문틈으로

무이징게 국을 끓이는 맛있는 내음새가 올라오도록 잔다.

벌 : 매우 넓고 평평한 땅

고무 : 고모, 아버지의 누이

매감탕 : 엿을 고아낸 솥을 가셔낸 물. 혹은 메주를 쑤어낸 솥에 남아 있는 진한 갈색의 물.

토방돌 : 집채의 낙수 고랑 안쪽으로 돌려가며 놓은 돌. 섬돌.

오리치 : 평북지방의 토속적인 사냥용구로 동그란 갈고리 모양으로 된 야생오리를 잡는 도구.

안간 : 안방.

저녁술 : 저녁밥. 저녁숟갈.

숨굴막질 : 숨바꼭질.

아릇간 : 아랫방.

조아질 : 부질없이 이것저것 집적거리며 해찰을 부리는 일. 평안도에서는 아이들의 공기놀이를 이렇게 부르기도 함.

쌈방이 : 주사위

바리깨돌림 : 주발 뚜껑을 돌리며 노는 아동들의 유희.

호박떼기 : 아이들의 놀이

제비손이구손이 : 다리를 마주끼고 손으로 다리를 차례로 세며, '한알 때 두알 때 상사네 네비 오드득 뽀드득 제비손이 구손이 종제비 빠땅' 이라 부르는 유희

화디 : 등경. 등경걸이. 나무나 놋쇠 같은 것으로 촛대 비슷하게 만든 등잔을 얹어 놓은 기구.

사기방등 : 흙으로 빚어서 구운 방에서 켜는 등.

홍게닭 : 새벽닭.

텅납새 : 처마의 안 쪽 지붕이 도리에 얹힌 부분.

동세 : 동서(同壻).

무이징게국 : 징거미(민물새우)에 무를 숭덩숭덩 썰어 넣고 끓인 국

고방

백석

낡은 질동이에는 갈 줄 모르는 늙은 집난이같이 송구떡이 오 래도록 남아 있었다

오지항아리에는 삼촌이 밥보다 좋아하는 찹쌀탁주가 있어서 삼촌의 임내를 내어가며 나와 사춘은 시큼털털한 술을 잘도 채어 먹었다

제삿날이면 귀머거리 할아버지 가에서 왕밤을 밝고 싸리꼬치 에 두부산적을 께었다

손자 아이들이 파리떼같이 모이면 곰의 발 같은 손을 언제나 내어 둘렀다

구석의 나무말쿠지에 할아버지가 삼는 소신 같은 짚신이 둑둑이 걸리어도 있었다

옛말이 사는 컴컴한 고방의 쌀독 뒤에서 나는 저녁 끼때에 부르는 소리를 듣고도 못 들은 척하였다.

질동이 : 질그릇 만드는 흙을 구워 만든 동이.

집난이 : 출가한 딸을 친정에서 부르는 말.

송구떡 : 송기(松肌)떡. 소나무 속껍질을 삶아 우려내여 멥쌀가루와 섞어 절구에 찧은 다음 반죽하여 솥에 쪄내어 떡메로 쳐서

여러 가지 모양을 만든 엷은 분홍색의 떡으로 봄철 단오가 되면 많이 먹음.

오지항아리 : 흙으로 초벌 구운 위에 오짓물을 입혀 구운 항아리.

임내 : 흉내. 그대로 본뜨는 것.

밝고 : 까고.

께었다 : 꿰었다. 끼웠다.

나무말쿠지 : 나무로 만든 옷걸이로 벽에 박아서 사용.

둑둑이 ; 한둑이는 10개를 의미함. 둑둑이는 많이 있다는 뜻

나와 나타샤와 흰 당나귀

백석

가난한 내가

아름다운 나타샤를 사랑해서

오늘밤은 푹푹 눈이 나린다

나타샤를 사랑은 하고

눈은 푹푹 날리고

나는 혼자 쓸쓸히 앉어 소주燒酒를 마신다

소주燒酒를 마시며 생각한다

나타샤와 나는

눈이 푹푹 쌓이는 밤 흰 당나귀 타고

산골로 가자 출출이 우는 깊은 산골로 가 마가리에 살자

눈은 푹푹 나리고

나는 나타샤를 생각하고

나타샤가 아니올 리 없다

언제 벌써 내 속에 고조곤히 와 이야기한다

산골로 가는 것은 세상한테 지는 것이 아니다

세상 같은 건 더러워 버리는 것이다

눈은 푹푹 나리고

아름다운 나타샤는 나를 사랑하고

어데서 흰 당나귀도 오늘밤이 좋아서 응앙응앙 울을 것이다

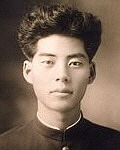

백석(白石, 1912~1996)

평안북도 정주(定州) 출신. 본명은 백기행(白夔行). ‘白石(백석)’과 ‘白奭(백석)’이라는 아호(雅號)가 있었으나,

작품에서는 거의 ‘白石(백석)’을 사용했다.

1929년 정주에 있는 오산고등보통학교를 마치고, 일본으로 건너가 1934년 아오야마학원[靑山學院] 전문부 영어사범과를 졸업하였다.

그 뒤 8·15광복 될 때까지 조선일보사·영생여자고등보통학교(함흥 소재)·여성사·왕문사(旺文社, 일본 도쿄) 등에 근무하며 활동을 하였다.

백석은 1930년 『조선일보』 신춘문예 현상모집에 단편소설 「그 모(母)와 아들」이 당선되면서 등단하였다.

이를 계기로 「마을의 유화(遺話)」·「닭을 채인 이야기」 등 몇 편의 산문과 번역소설 및 논문을 남기고 있다.

1936년 1월 33편의 시작품을 4부로 나누어 편성한 시집 『사슴』을 간행함으로써 문단 활동이 본격화되었다.

이후 남북이 분단되기까지 60여 편의 시작품을 자신이 관여했던 『여성』지를 위시하여 당시의 신문과 잡지에 발표하였다.

백석은 자신이 태어난 마을의 자연과 인간을 대상으로 시를 썼다.

그 마을에 전승되는 민속과 속신(俗信) 등을 소재로 그 지방의 토착어(土着語)를 구사하여

주민들의 소박한 생활과 철학의 단면을 제시한 것이다.

어린 시절로 회귀하여 바라다보는 고향은 대개 회상적이거나 감상적인 것이 상투이지만,

백석은 그 체험조직에 있어서 탁월한 재능을 보이고 있다.

백석은 자신의 어린 눈에 비쳐진 고향의 원초적인 자연과 인간의 모습을 재현함으로써 환기되는 정서의 순화를 의도하고 있다.

또한, 마을의 민속이나 속신 같은 것을 재현시키면서도 자신의 감정이나 주관의 개입 없이 언제나 객관적인 입장에 섰다.

그 마을의 자연과 소박한 주민들의 원초적인 ‘삶’의 리얼리티를 노래하고 있다.

1675

'詩와 글' 카테고리의 다른 글

| 김남권 - 당신이 따뜻해서 봄이 왔습니다, 사월의 풍경 (0) | 2017.04.20 |

|---|---|

| 이길원 - 3월이 오면, 마음 비우기, 사랑 나누기 (0) | 2017.03.01 |

| 김시언 - 바닷가 떡집, 반지하 등고선, 밥 짓는 꽃, (0) | 2016.11.26 |

| 오세영- 5월, 봄날에, 진달래꽃, 사계첩운(四季疊韻) (0) | 2016.05.05 |

| 김 재진 -사랑할 날이 얼마나 남았을까, 사랑이 내게로 왔을 때 (0) | 2016.04.01 |