지난달엔 과천 국립현대미술관, 날씨 덥기 전에 한 번 더 밖에서 만나자 하여 이번엔 호암 미술관을 찾는다.

거리가 좀 멀어 북쪽에 사는 두 사람은 중앙으로 가 car pool, 사업가인 동쪽 사람은 바쁜 관계로 조금 늦게 차 갖고 직접,

남쪽 지역 두 사람은 차보다 전철이 편하다며 경전철인 에버라인 이용하여 에버랜드에서 만나기로.

"고속도로 변에 언제 이렇게 높은 울타리가 쳤졌대? 길이 더 좁아 보이네?"

산에 다니고 난 뒤 운전하기 싫어 안했더니 이 도로로 차 끌고 다닌지도 한참 되었다.

에버랜드 도착하여 주차장에 차 세우고 셔틀버스 이용하여 정문으로.

경전철 이용한 남쪽지역 두 사람에게 전화하니 전철역에서 에버랜드 정문까지 셔틀이 있어 이미 와 있다고.

놀이시설 탈 일 없으니 장미원 둘러본 후 식사나하고 나올까하여 매표소 가보니 ... 맙소사.

예전 애들 어렸을 때 비싼요금 주고 드나들었는데 입장료가 비싼건 여전하다.

일반 성인요금 \5,4000, 경로 할인 요금 1인당\ 4,3000 이란다.

장미원 한 곳 보자고 들어가기엔 입장료가 넘 비싸 그대로 돌아서서 차 갖고 미술관으로 향했다.

미술관 입장료는 에버랜드 당일 이용권 소지자는 무료지만, 그냥 왔으니 따로 구입했다.

일반 \4,000에서 50% 할인 받으니 에버랜드 입장료 비교하면 싸게 느껴진다, 한 사람은 따로 오는 관계로 5인만 티켓팅,

※. 참고로, 호암미술관은 자가용 이용시 영동교속도로 마성 톨게이트에서 호암미술관 방향으로 10분정도 소요.

대중교통 이용시, 경전철 이용하면 에버랜드 정문까지 셔틀 버스가 있다.

에버랜드 정문에서 호암미술관 행은 10:00 부터 매시 출발. 미술관에서는 매시 20분 에버랜드 정문 행.

금강산도 식후경이니 미술관 옆 글렌로스 GC Clubhouse Restaurant 으로.

따로 오는 한 사람 기다리느라 시원한 생맥주로 목부터 축이고.

시원하게 펼쳐진 그린이 내다보이는 실내에서.

해초 비빔밥과

인도 커리 등으로 맛있게 식사 나누기.

팅그라운드(Teeing Ground)와 넓은 페워웨이(Fairway) 바라보니 오랜만에 골프채 한 번 휘둘러 보고 싶기도 하다.

커피까지 마신 후 호암미술관으로 이동.

보화문을 들어서면 매화나무 숲인 매림(梅林) 가운데로 오솔길이 나 있다. 전통정원 희원(熙園, 1997년 개원) 이다.

오랫만에 오니 나무들이 많아졌고, 크게 자랐다.

에버랜드도 자연농원으로 불리던 시절 다니다 가장 최근 찾은일이 10년이 지났다.

보화문(보華門, 보전할 保 字위에++변,

)은 바깥 마당과 매림을 연결시키는 전통정원의 시작,

덕수궁의 유현문을 본 떠 한국전통 문양과 형태를 바탕으로 전돌을 쌓아 올렸다.

'보'는 모든것을 거둬모아 보존한다는 의미이고 '화華'는 꽃과 인간의 예술을 뜻한다.

한옥공간에서 좁을 통로 공간이 두 공간을 구획하는 것처럼 죽립과 작은 정원인 소원을 연결해주는 작은 정원, 간정(間庭) 이다.

주정을 중앙으로 볼 때 간정은 서쪽에 있으므로 서쪽을 상징하는 하얀색의 나무와 꽃이 심어져 있다.

경복궁 자경전 꽃담과 십장생굴뚝을 모방하여 만들어 놓았다.

경복궁 교태전 뒤엔 (경회루 만들며 그곳에서 나온 흙으로) 꽃계단 후원을 꾸며논 아미산과 무늬가 아름다운 굴뚝이 있고,

온돌방 많은 자경전 뒷담엔 각 방들과 연결된 자경전 굴뚝이 있다.

(경복궁 자경전 십장생 굴뚝은 우리나라 보물 제 810호 이다.

경복궁 자경전은 대비의 침전으로 많은 온돌방이 있고, 각 방에서 나온 여러 개의 굴뚝을 모아

하나의 큰 굴뚝을 만든 것이 십장생 굴뚝으로 지하로 통하는 연기를 뿜어내는 역할을 하지만,)

이곳은 모양만 시늉 낸 것이다.

담 화면에는 소나무, 거북, 사슴, 불로초 등 장수를 주제로 삼은 여러 문양이 새겨져 있다.

아래 위 작은 화면에는 동물들을 배열, 학은 장수, 박쥐는 부귀, 나티(짐승모양을 한,일종의 귀신)와 불가사리는 악귀를 쫒는다.

이곳 아래 작은 화면은 풀에 가려져 안보인다.

미술관 앞 잔디밭과 넓은 연못이 중앙에 위치하는 주정(主庭)(사진에 안 나타남)은

1200평의 넓은 마당, 120평 크기의 연못과 산자락에 기댄듯한 정자, 작은 폭포와 계류, 대석단과 3단의 화계로 구성되어 있다.

동쪽으로 소나무가 우거진 산, 서쪽으로 관음정, 북쪽으로 미술관, 남쪽의 울타리 밖 산과 호수를 차경(借景)하는 기법은

우리나라 전통 정원양식 이다.

양대(陽臺)

미술관 전면에 펼쳐진 약 500여평의 잔디마당은 다양한 행사를 할 수 있는 공간으로 둘레에 소나무와 대, 매화, 난 등

군자의 덕목을 상징하는 꽃과 나무를 심었고, 주정과의 경계를 이루는 높은 기단으로 목화꽃같은 무늬가 박혔다하여

목화석, 꽃돌, 혹은 화석이라 불리는 큰 바위를 쌓아 올렸다.

호암 미술관은 삼성 창업자인 호암 이병철 선생이 건립한 미술관으로 1982년 4월 개관,

한국 고유의 전통양식으로 완성된 미술관 외관은 불국사 백운교 같은 아치형 돌계단을 기단 구조로

1층 건물 위에 청기와 단층 건물을 얹어 2층으로 만들어졌으며 총 4개의 전시실로 구성되어 있다.

처음 왔던 일이 '80년대, 개관한지 얼마 안되어 전통문화 팀 교수님과 함께 와 설명 듣던 기억이...

경주 불국사의 다보탑(多寶塔)을 재현한 탑이다

다보탑은 비례와 균형이 잘 맞고, 탑신과 옥계도 모양이 자유로워 우리나라 건축 조형물 가운데 대표작 이다.

우측 옆으로 보이는 오래된듯한 부도탑은 어느 스님 사리탑일까?

부도탑이 있어야 할 곳은 사찰 주변인데 정원에서 보이는 모습은

모조품이면 몰라도 실물이라면 눈에 거슬리는 것은 개인만의 생각일까?

호암 미술관 실내 전시실로.

천경자, 노부와 환. 옛날엔 할머니들이 장죽 물고 담배 피던 시절도 있었다.

예전 며느리 시절은 고달파도 할머니가 되면 한 가정의 곳간 열쇠를 거머쥔 경제권자로 지위가 높아져 장죽물고 담배를 피울 수 있었다.

천경자, 환(歡) 1962 종이에 채색 105*149

전통적인 한국화의 소재와 기법을 넘어서는 섬세하고 화려한 색채로

작가의 환상적인 내면풍경을 소재로 삼아 독특한 예술세계를 만들어 냈다.

그의 대표작인 <환>은 결혼식 초상사진처럼 정면을 바라보고 선 신랑신부를 중심으로 들러리와 화동이 배치된

정적인 장면을 보여준다. 면사포와 꽃다발이 두드러지는 서양식 결혼식을 묘사하고 있지만,

인물과 자연의 사실적인 재현보다는 배경 하늘로 스며드는 듯한 부드러운 윤곽과

다채롭고 화사한 색조를 사용하여 성혼의 축복과 환희를 표현하고 있다

장욱진, 가족과 집 (1988). 캔버스에 유채.

가족

집 가족 해와 나무 그리고 검은새는 장욱진이 평생에 걸쳐 다루었던 친숙한 소재들 이다.

이 소재에는 대상을 재치있게 단순화하는 특유의 조형감각과 애정 어린 해학이 흐른다.

요약적으로 표현한 형태는 어린아이의 그림과 같은 순수함과 유머를 담고 있으나

전체적인 구도와 색채는 모더니스트인 작가의 조형원리에 따라 섬세하게 조율한 결과이다.

그림 속 작가의 가족을이 낮은 지붕의 집 속에 서로 부대끼며 살아간 모습은 정겹기 그지없다.

집

1980년대 장욱진의 회화는 환상적이고 관념적인 성격이 강해지며,

기하학적인 구성과 아동화 같은 자신의 초기 추상하의 특징이 되살아 난다.

이 그림의 상단에는 어두운 하늘을 날고 있는 듯 보이는 기도하는 인물이,

하단에는 콧수염 난 아버지와 아이들이 있는 기와집이 자그마하게 그려져 있다.

구체적인 대상을 다루고 있지만 전체적인 색체와 배치는 사실성 보다는 조형성을 의식해 고심한 흔적을 볼 수 있다.

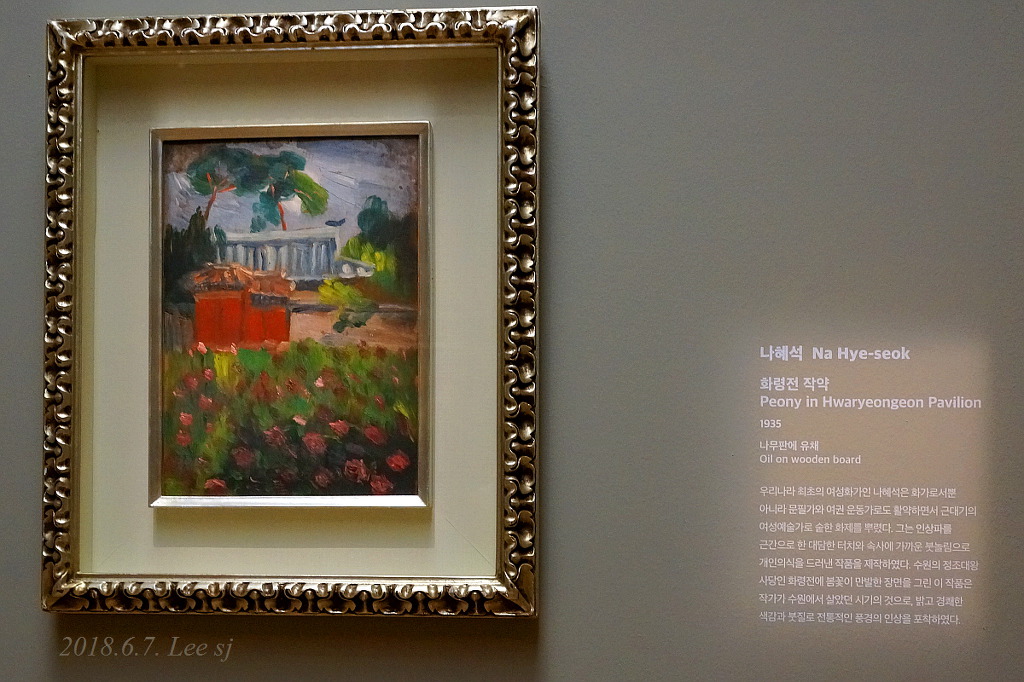

나혜석, 화령전(1935) 나무판에 유채.

우리나라 최초의 여성화가인 나혜석은 화가로서 뿐만 아니라 문필가와 여권 운동가로도 활약하면서

근대기의 여성 예술가로 숱한 화재를 뿌렸다.

그는 인상파를 근간을 한 대담한 터치와 속사에 가까운 붓놀림으로 개인의식을 들어낸 작품을 제작하였다.

수원의 정조대앙 사당인 화령전에 봄꽃이 만발한 장면을 그린 이 작품은 작가가 수원에서 살았던 시긴의 것으로,

밝고 경쾌한 색감과 붓질로 전통적인 풍경의 인상을 포착하였다.

옆에는 나혜석과 동시대를 살았던 이응로의 작품이 걸려 있어 얼마전 다녀온 수덕사 앞 수덕여관이 떠올랐다.

삼성그룹의 故이병철회장이 생전에 수집한 미술품을 모아 1982년 4월에 개관한 호암미술관은

사설미술관으로는 유일하게 도자기, 전적류, 서화, 현대미술품 등 1만5천여점의 국보급이 포함된

古. 현대(現代)미술품을 고루 수장하고 있다.

이가운데 고미술품이 약 1만점 가까이 되는데, 국보 및 보물만도 80여점에 달한다.

국보급 미술품들로는 가야금관과 불상종류, 靑磁辰砂蓮花文注子, 조선조 靑華白磁梅竹文大壺,

겸재(謙齋) 鄭敾의 <仁旺霽色圖>와 <金剛山圖> 등이 있다.

미술관에 전시되는 작품들은 주기적으로 교체되어 전에 본 것도 있고 처음 보는 작품도 있다.

박수근, 소와 유동(遊童) 1962 캔버스에 유채 117*72.4

한국근대미술사에서 가장 한국적이고 독창적인 작가로 평가받는 박수근은

서민들의 소박하고 평범한 삶의 정경을 단순하고 집약된 선으로 표현하고,

회갈색톤을 주조로 하는 화강암 같은 마티에르로 채색하는 독자적인 화풍을 발전시키면서

근대기의 고단한 삶을 엿볼 수 있는 독특한 한국적인 정서를 양식화시켰다.

그의 작품세계 전성기에 제작된 <소와 유동>은 박수근 그림 중에서 보기 드문 대작으로,

화면을 크게 상하로 구분하여 상반부에는 웅크려 앉은 소를,

하반부에는 소년들이 오순도순 모인 장면을 그려 토속적인 정감을 자아내고 있다

장우성, 화실 1943 종이에 수묵채색 210.5*167.5

장우성은 전통 문인화의 맥을 계승하면서 현대적인 어법으로 발전시킴으로써 격조 높은 화풍을 구현한 작가이다.

전체적으로 차분한 색조에 필선을 살려 그린 <화실>은 장우성에게 화가로서 명성을 가져다 준 작품으로,

이전까지 한국화의 소재와 차별화되는 화실이라는 근대적 공간을 배경으로 작가 자신과 모델인 아내를 대담한 대각선 구도로 그렸다.

그림 속에서 무심하게 파이프를 문 화가는 근대적 지식인으로 스스로의 모습을 표현하고 있으며,

단정히 한복을 입은 부인은 책읽는 신여성이자 작가의 뮤즈라는 두 가지 역할을 동시에 연출하고 있다

이대원, 온정리 풍경. 1941 캔버스에 유채 80.2*100

이대원의 작품은 금강산 초입에 위치한 마을이자 일제시기 휴양지로 유명한 장소인 온정리를 소재로 하는데,

대학생활을 시작한 작가가 방학을 맞아 처음 금강산을 방문하였다가 우연히 머물게 된 마을의 인상을 그림으로 남긴 결과이다.

온정리역을 중심으로 오종종하게 건물들이 늘어선 거리의 평온한 풍경과 후경의 웅장한 산세가 대조를 이루며,

굵은 선묘와 강한 색채를 이용해 풍경의 주관적인 인상을 담았다.

원근을 무시하고 금강산을 가깝게 그리면서 색채 상호간의 효과를 중시하는 개성적인 접근은 후기까지 이어지는 이대원 풍경의 특징이다

이인성, 가을 어느 날, 1934 캔버스에 유채 96*161.4

어린 나이부터 뛰어난 재능을 발휘하여 신동으로 각광받았던 이인성의 작품세계를 대표하는 대작이다.

가을날 들판의 한가한 풍경 속에서 푸른 하늘을 배경으로 반라의 여인과 붉고 노란 들판의 색조가 대비되면서

원시적인 생명력이 강렬하게 화면을 지배한다. 이런 토속적인 소재와 색감은 한국의 실제 풍경보다는

오리엔탈리즘의 시각에 따른 이국적 재해석에 가깝다.

자연과 하나가 된 인물을 낭만적이며 민족적인 정서로 그리고 있지만

향토의 삶을 순수한 원시 상태로 타자화하여 묘사하는 시대적인 한계를 드러내기도 한다

연상(硯床) 조선 19세기 높이 25.0, 폭 37.0×25.5

연상은 문방사우(文房四友)인 벼루, 먹, 붓, 종이와 연적 등의 소품을 한데 모아 정리하는 문방가구 이다.

상단에는 벼루와 먹, 중간 서랍에는 서류나 편지를 보관하고 하단의 공간에는 책, 종이, 연적 등을 올려놓는다.

이 연상은 다리와 상 전체에 걸쳐 매화를 비롯하여 화려한 문양이 장식되어 있는 것이 특징 이다.

삼층책장(三層冊欌) 조선 19세기 높이 171.8, 폭 91.0×51.0

조선시대 대가(大家)는 따로 서고를 두어 많은 책을 보관했으나 항상 가까이 두고 읽어야 하는 책들은 사랑방에 책장을 두어 보관하였다.

이 책장은 크기가 큰 편으로 각층이 분리되는 농(籠) 형식을 갖추고 있다.

하부의 다리 부분에 양측면만 막혀 있는 커다란 공간은 소품을 넣어 두기 위한 용도로 제작되었고

문의 나뭇결이 시원스러운 아름다운 책장 이다.

원앙 이층장(鴛鴦 二層欌) 조선 18세기 후반 높이 91.5, 폭 109.4×42.0

원앙이층장은 여닫이문이 나란히 보기 좋게 설치된 것이 부부사이가 좋은 원앙새 같다 하여 붙여진 이름 이다.

보통 여닫이문 안에는 귀중품을 넣고, 하단에는 책이나 문방용품을 보관하는 용도로 사용하였다.

이 장은 윗판의 살짝 들린 귀와 하단의 호족(虎足)에서 남성용 가구의 특징을 볼 수 있다.

면을 넓게 구성하여 전체적으로 시원스러운 느낌을 준다.

죽제필통(竹製筆筒) 조선 19세기 높이 22.0, 폭 23.0×25.0

통의 굵기와 높낮이가 서로 다른 통을 조화롭게 구성하여 크고 작은 여러 개의 붓을 꽂아 세울 수 있는 기능적인 필통 이다.

이 필통과 같이 일곱 개인 경우 칠형제 필통이라 부른다. 대나무를 자른 뒤 바닥을 막아 통을 만들고,

바깥면은 양각으로 사슴, 학, 포도, 꽃 등을 표현, 실용성과 장식성 등에서 사용자의 취향이 잘 반영되어 있다.

나전연엽형일주반(螺鈿蓮葉形一柱盤) 조선 18~19세기 높이 22.5, 지름 31.0

소반 중에 기둥이 하나로 된 것을 일주반, 혹은 단각반(單脚盤)이라 부른다.

일주반은 힘을 못 받기 때문에 과일이나 약 등 정성스러운 음식을 담은 그릇 하나를 올려 놓기 위한 용도로 짐작,

하단에는 자라가 받치고 있고 기둥에는 연꽃을 장식 했으며 상 위에는 나전으로 연꽃, 물고기, 자라 등의 문양이 있어 화려한 맛을 더한다.

화조도 8곡병(花鳥圖八曲屛) 조선 19세기.

8폭이 연결되어서 하나의 장면을 이루고 있는 화조도 병풍 이다.

호화롭게 채색된 바위 언덕 아래의 시냇가를 배경으로 꿩, 비둘기, 참새, 제비,원앙 등과 목련, 모란, 살구 등의 꽃나무와 어우러져 있다.

안개가 군데군데 끼여 있어 환상적인 분위기를 자아내고 있으며 묘사가 세밀하고 채색이 화사한 매우 완성도 높은 작품 이다.

봉황도(鳳凰圖) 조선 19세기

영지가 핀 언덕 위의 봉황 한 쌍을 그린 그림 이다.

붉은 해와 짙은 서운(瑞雲)이 있는 하늘을 배경으로 오동나무가 있다. 오동나무는 봉황의 거처로 잘 알려져 있어 봉황도에 자주 등장한다.

봉황은 태평성대에만 세상에 나오는 새로 용과 함께 군왕을 상징하기도 한다.

봉황의 몸은 알록달록하게 채색되어 있는데 이는 봉황이 오색(五色)무늬를 가졌음을 가시화 해주는 표현 방법 이다.

호작도(虎鵲圖) 조선 19세기

소나무 아래 호랑이가 웅크리고 있고 위에는 까치가 앉아 호랑이를 향해 지저귀고 있는 전형적인 까치호랑이 그림 이다.

호작도는 서낭신이 천지사방 가운데 손길이 닿지 않는 곳에 까치를 시켜 호랑이에게 신탁(神卓)을 전달했다는 이야기를 담고 있다.

민화에 등장하는 호랑이는 우스꽝스럽고 익살 넘치는 표정을 짓고 있어 옛 사람들의 호랑이에 대한 우호감을 엿볼 수 있다.

삼국지도(三國志圖) 조선 19세기.

민화에는 당시 유행했던 소설을 그림으로 꾸민 것도 있다.

이 그림도 조선시대 전반에 걸쳐 널리 애독되었던 삼국지연의(三國誌演義)의 줄거리를 설화도(說話圖)형식으로 그린 것이다.

『동국세시기(東國歲時記)』에 보면 사월 초파일날 쓰는 등의 장식에 삼국지의 고사(故事)가 쓰인다는 기록이 있어

당시 이러한 종류의 그림이 유행했음을 짐작할 수 있다.

철산읍지도(鐵山邑地圖) 조선 19세기

평안북도 서부에 위치한 철산군일대를 지도형식으로 자세히 그리고 주요한 지명(地名)을 써 넣은 작품 이다.

1~5폭에는 철산군의 전경과 관청, 여러 동리(洞里)들이 있고,

6, 7, 8폭에는 촉대봉(燭臺峰), 신선봉(神仙峰), 금수암(錦繡巖)에서 경치를 구경하는 사람들을 그렸는데,

바위 모양이 네모난 벽돌을 쌓아 올린 듯 재미있는 형태를 띠고 있다. 이런 자유로운 형태의 지도는 민화 지도에서 자주 보이는 요소다.

수월관음도(水月觀音圖) 고려 14세기 83.4X34.7

수월관음도는 『대방광불화엄경(大方廣佛華嚴經)』 입법계품(立法界品)에서 선재동자(善財童子)가 구법(求法) 여행을 하던 중

관음보살을 만나는 장면을 그린 것이다. 이 그림은 물가 암석 위에 반가형으로 앉은 관음이 손을 뻗고 있는 모습을 중앙에 배치하였는데,

하얗고 투명한 사라의 세부 장식이 돋보인다. 전체적인 모습이 기품 있고 편안해 보이는 작품 이다.

금동여래좌상(金銅如來坐像) 고려 14세기 83..4X34.7

도금색이 잘 남아 찬란한 빛을 발하는 좌상 이다.

비례상으로 볼 때 머리가 약간 큰 편인데, 머리 위로 계주(髻珠)가 두 군데 묘사되었다.

착의법을 보면 우선 겉은 가사(袈裟)로 양 어깨를 모두 덮는 통견(通肩) 형태로 입고,

아래에는 치마형태의 상의(裳衣)를 입어 가슴에 띠를 둘렀다.

얼굴은 근엄하면서도 단정한 모습으로 전체적으로 깔끔하다. 작은 전각의 주존불이었을 것으로 추측 된다.

토우장식유개고배(토우장식유개고배) 신라 5~6세기 高 22.7, 底徑 11.2, 幅 15.6

고배는 상하 엇갈림 투창의 전형적인 신라양식이며, 몸통과 다리에는 삼각형의 밀집선문(密集線文)을 그어 장식하였다.

뚜껑에는 집선문을 종횡으로 긋고, 그 위에 인물상과 개모양의 토우를 붙였다.

이러한 토우가 장식된 토기는 주로 경주지역의 대형무덤 주변에서 발견되고 있어,

신라시대의 제례의식과 관련된 특수한 용도의 그릇으로 생각된다.

청자양각 용문방형향로(靑磁陽刻 龍文方形香 爐) 고려 12세기 高 10.2, 口 13.5, 底 13.5

소형의 네모난 향로 바깥쪽 면을 활용해 힘차게 전진하는 용의 모습을, 틀로 눌러 효과를 내는 압인양각기법으로 나타냈다.

세 개의 발가락을 가진 다리는 앞, 뒤와 양 옆으로 넓게 벌리고 있는데 이 구도로 인해 더욱 시원한 느낌을 준다.

아름다운 비색(翡色)과 고동기(古銅器)를 본뜬 기형, 섬세한 문양이 놀랍도록 정교 하다.

백자철하운용문호(白磁鐵畵雲龍文壺) 조선17세기 高 36.2, 口徑 16.3, 底徑 14.3

용은 왕의 상징으로 권위 있는 모습으로 표현되는 것이 일반적이지만,

조선 중기인 17세기 무렵 제작된 철화백자에는 우스꽝스런 모습의 용이 자주 등장 한다.

이 항아리는 그 전형적인 예로 몸통을 위아래로 크게 구부린 용 한 마리를 당당하게 표현했다.

과장된 입이나 순진한 눈, 어린아이가 그린 것 같은 구름이 보는 재미를 더한다.

허련(許鍊), 초옥산수도(草屋山水圖) 조선 19세기 중엽 24.8X34.4

소치(小癡) 허련은 조선 말기 화단의 대표 화가로,

스승이었던 추사 김정희로부터 압록강 동쪽에는 소치를 따를 만한 자가 없다는 찬사를 들을 정도로 아낌을 받았던 인물 이다.

특히 이 작품은 허련의 그림 위에 김정희의 제발(題跋)이 있어 둘 사이의 관계를 알 수 있는 중요한 작품 이다.

제발의 내용은 이 그림이 중국 청나라 석도(石濤)의 그림을 임모한 것임을 밝히고 있다.

조희룡(조희룡), 산수죽석도대련(山水竹石圖對聯) 조선 19세기 각 160.5X30.5

좁고 긴 화면 위쪽에는 추사체로 글을 쓰고 아래에는 각각 산수와 죽석을 그렸다.

조희룡은 괴석에 관심이 많았으며, 돌을 그릴 때는 농담의 점을 찍어 준법을 쓰지 않고 스스로 기이한 격조를 이루게 되었다고 한다.

화면에도 붓을 옆으로 뉘어 작은 점을 계속 찍음으로써 산과 바위에 질감을 표현하였다.

글은 북송대 문인화가인 소식(蘇軾) 등의 화론을 인용한 것이다.

정조 명 편, 전 김홍도 밑그림(正祖命篇, 傳 金弘道 草畵)

오륜행실도(필사본)(五倫行實圖, 筆寫本) 조선 1797년 각 22.0X15.0

『삼강행실도(三綱行實圖)』와 『이륜행실도(二倫行實圖)』를 합하여 펴낸 책 이다.

부모와 자식, 임금과 신하, 남편과 아내, 어른과 어린이, 친구 등 사람이 지켜야 할 다섯 가지 도리에 모범이 된 150명의 행적을 골라 적고,

그 옆에 내용을 도해한 판화를 덧붙였다. 필사본임에도 불구하고, 딱딱한 선이나 어색한 인물묘사 등에는 목판화의 흔적이 나타나,

아마도 목판본이 간행된 이후 만들어진 것으로 추정 된다.

전시관 둘러보고 나와 잠시 휴식.

희원 담장 밖으로 보이는 호수, 감호(鑑湖) -거울鑑, 거울처럼 맑게 항상 뒤돌아보고 비춰보며 교훈을 구하라는 뜻,

아주 오래전에는 나무가 많지않아 잘 보였는데 지금은 나무에 가려져 덜 보인다.

탁자 유리에 반사된...

밖을 등지고 앉으니 가림막 유리에 비쳐진 모습을.. .

미술관 서쪽 모습.

미술관 동쪽.

미술관 동쪽에 있는 이 탑은 고려 초 고승인 지광국사 해린의 유골을 안장한 무덤(부도浮屠)인 현묘탑(玄妙塔)을 재현한 모조탑이다.

일반적으로 승려의 사리탑인 부도는 평면 팔각형을 기본으로 하고 있으나

이 부도는 일반형 석탑처럼 평면이 방형(方形)이며, 사방 모서리에는 용의 발톱,

삼층 기단의 갑석(甲石)에는 장막 무늬, 면석에는 부처의 사리를 모시는 장면과 연화문, 초화문 등을 새겨 넣었고,

고려시대의 탑 중에서 이렇게 다양하고 화려하게 조각된 부도는 찾아보기 힘들다.

원탑은 일제 강점기에 강탈되어 일본으로 반출되었다가 다시 찾아와 현재 경복궁에 있다.

미술관 둘러보고 나와 찻집으로.

찻집 실내도 아늑하고 분위기 있지만,

찻집 밖 자연 속 분위기가 더 좋다.

가을 단풍보다 더 붉은 노무라 단풍(홍단풍).

단풍나무 배경이 좋아 셀카도 찍어보고, 새로산 옷이라기에 돌려가며 입어도 보고.ㅎㅎ

석상과 문인, 무인석 등을 배열한 전통정원 희원.

주정 가운데 네모 반듯한 방지를 만들고 연을 심어 진흙에서도 맑은 꽃을 피우는 연꽃처럼

인간 정신의 아름다운 승화를 기원하고자 법연지(法蓮池)라 부른다.

소원(小園)은 가실리 옛 지형을 상고하야 조성한 작은 동산으로 꽃으로 가꿔진 화계와 아름답게 꾸며진 연못,

그 연못에 두 발을 담근 한 칸의 정자 관음정으로 구성되어 있다.

관음정(觀音亭)은 소원 한쪽에 위치한 작은 정자로 창덕궁 후원의 '애련정'을 본 떠 만든, 처마의 부드러운 곡선이 돋보인다.

매림원엔 벅수(마을 어귀나 다리 또는 길가에 수호신으로 세운 사람 모양의 형상)들이 여기저기 서있다.

매림원엔 석상들이 제법 많고, 잡풀들도 자연스럽게 그냥 놔두고 있다.

미술관과 희원을 둘러보고 보화문을 나서니 해가 많이 기울었다.

갑자기 전화받고 빨리 귀가해야할 사람이 생겨 위 안내도 중 미술관 밖 동쪽 부분은 제대로 볼 수가 없었다.

언제 기회가 되면 동쪽도 자세히... 가로수로 삼겨진 벚꽃나무가 많으니 봄에 한 번 다시 오던지...

법연지 옆에 있는 호암정(湖巖亭)⑩ 은 주정의 풍광을 한 눈에 볼 수 있도록 설치된 한 칸 크기로

호암미술관 설립자인 고 이병쳘 회장의 아호를 따서 붙여진 이름이다.

계류(溪流)⑪ 는 객정에서 발원하여 협문을 통해 작은 연못에 이르는 폭 1~2m, 길이 80m의 물줄기로 주변에 우리꽃들이 심겨져 있다.

읍청문(揖靑門)(16)은 동쪽에 위치하고있는 문으로 전돌로 만월형의 출입구를 내고 길상무늬와 꽃무늬로 채웠다.

형태적인 특징 때문에 월문(月門)으로도 불리는데 정원 내 협문으로는 유일한 원형문 이다.

미술관의 측면과 후면은 전통정원의 후원(後園)(17)에 해당되는 곳으로 후원 고유의 특징을 그대로 살리기 위해

화강암 장대석으로 긴 화계를 쌓고, 그 위에 전돌로 담을 둘러 뒷동산과 경계를 두었다.

각종 식석과 석조물, 동산의 수목, 화계의 꽃들이 한데 어우러지는 정감있는 공간이기도 하다.

미술관을 나와 차 두 대에 나뉘어 남쪽 사람은 먼저 떠나고, 나머지는 밖에 있는 매점에서 쇼핑 후

캐빈호스를 들러 나왔다. 이곳은 10 여년 전 남동생 아들 결혼식이 있어 잠깐 왔다가 안에 있는 장미원까지 둘러본 곳이다.

고속도로 달린 후 운전하는 사람 맘대로 잠실로,

차를 즐기는 사람답게 사무실에도 차 종류와 다기들이 꽤 많다. 국내나 외국 여행 때도 다기 가방을 따로 갖고 다닌다.

향과 맛이 좋은 보이차부터 몇 잔 마시고,

방금 전 사무실로 찾아온 손님의 선물인 꽃차까지 맛 본 후

이름난 낙지집으로 이동하여 저녁식사까지 대접 받는다.

얼큰한 낙지와 덜매운 낙지 두 가지를 주문하여 입이 얼얼하도록 맛있게 먹다보니

전에 서린동인지 무교동인지에서 낙지 먹다 혼난 총각 생각이 나 얘기하며 웃음 꽃을 피웠다.

<아주 오래전, 무교동 낙지집엘 가 우리도 먹다 너무 매워 힘들어 하고 있는 참인데 ,

우리 옆에 혼자 와서 먹던 총각, 낙지 볶음을 처음 먹는 모양이다.

처음엔 매운맛이 덜느껴져 몰랐는지 맛있게 잘 먹더니

거의 다 먹어갈 즈음 너무 매워 땀을 뻘뻘흘리고 얼굴이 벌개져 한참 쩔쩔 매더니

나중엔 어른이 아이에게 야단치듯

"이렇게 매운거면 미리 얘기를 해주던지, 너무 매워 도저히 참을 수가 없으니 어떻게 하냐"며 울상으로

주인한테 소리소리 지르니... 결국은 주인이 콜라 한 병 갖다주며 달래던... 일이 있었다. >

* * *

오랫만에 호암미술관을 다시 찾고 보니

선조로 부터 물려받은 많은 재산으로 일본으로 유출되는 귀중한 문화재를 되찾아 보존하기위해

막대한 재산을 투자한 간송澗松 전형필(1906~62),

그의 장남인 전성우씨는 타계한 아버지의 유훈을 받들어 사회에 환원할 목적으로 간송 미술문화재단을 설립.

또 한 사람은 대구에서 삼성상회 창업, 막대한 富를 축척한 바탕 위에 취미삼아 문화재를 수집하여

후손들 문화재 상속 소송 물의 빚기도한 호암湖巖 이병철(1910~87),

비슷한 시기에 살아온 이 두 사람이 비교 되기도 한다.

'모임' 카테고리의 다른 글

| 청포도, 방배동 (0) | 2018.06.14 |

|---|---|

| 둥지회, 애니골 (0) | 2018.06.08 |

| 청포도, 산막이 옛길, 문경새재 (0) | 2018.05.10 |

| E com, 과천 국립현대미술관 (0) | 2018.05.03 |

| 둥지회, 음악회 (0) | 2018.04.13 |